구례분지에서 발견한 나의 작은 窓 하나

(구례군 방광 ~ 오미)

남원과 구례의 경계인 밤재에서 남쪽을 바라보면

천왕봉에서 발원한 기운이 서쪽으로 뻗어 내려 노고단에 이르고

노고단은 마치 여고생 누나들의 주름치마를 펼쳐 놓은 것처럼,

때로는 할아버지들의 쥘부채를 펼쳐 놓은 것처럼 펼쳐져 섬진강을 향해 바람을 일으키고 있다.

그 치맛자락 끝에는 산동, 방광, 광의, 마산, 토지면이 자리하고

맞은 편 가장자리에는 구례읍과 용방면, 문척면

그리고 광양, 하동과 연하고 있는 간전면이 그 남쪽 가장자리를 지키고 있다.

그럼으로 이들 동네들이 울타리가 되고 구례 들판은 분지를 이루고 있다.

노고단에서 구례 분지를 바라보면 이들 동네들이 한눈에 쏘~옥 들어오고

그 중간 즈음에 섬진강이 잘록한 허리를 감싸고 돌아가는 모습이다.

노고단에서 가랑이를 크게 벌리면 닿아 내 두 다리를 걸칠 수 있을 것 같은 오산에서 북쪽으로 구례 분지를 바라보면

마치 천하가 내 것처럼 가슴이 부요로 충만해진다.

조선 팔도를 다 돌아다녀 보았지만 구례가 오늘날의 모습을 간직하고 있다는 것은

아직도 희망을 이야기 할 수 있다는 희망을 갖게 한다.

국토의 골짜기마다 갈기갈기 찢어지고 상처 입은 마당에

그나마 구례의 동네들은 그런 모습에서 한 걸음 비켜 서 있는 모습을 볼 수 있기 때문이다.

하지만 나는 믿는다.

나중 된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중 된다는 것을,

선은 반드시 악을 이긴다는 것을,

온갖 꾀를 부리고 다섯 수 여섯 수 이상을 내다보는 지략이 있을 지라도

순수함을 이기지 못한다는 것을…….

나는 구례가 이 진리를 지켜 주기를 바란다.

아니 이런 진리가 승리한다는 하나의 역사적 증인으로 서 주기를 바란다.

싸늘한 찬 공기가 불어오는 산동과 방광에서 나를 맞이해 준

그 눈부시도록 영롱한 산수유 열매가 나에게 말해 준 것도 바로 그것이었다.

만일에 이것이 지켜지지 않는 세상이라면, 이것이 기록되지 않는 역사라면

나 하늘을 향해 저주를 퍼부을 것이다.

이 세상은 살만한 가치가 없는 것이라고 외칠 것이다.

하지만 지금까지 나를 지키고 있는 삶의 원리이자

가장 깊은 곳에 자리하고 있는 신념의 뿌리는 바로 이것들이다.

그것에 내가 위안을 받는다.

오늘은 광의면 방광마을에서부터 첫 걸음이 시작된다.

마을 지킴이 느티나무에 두 개의 새집이 동네에 온기를 더해 주고 있다.

마을 어귀에 있는 정미소는 아직도 동네가 살아 있다는 증거로 서 있고

그 벽면에 대문짝만하게 붙여 놓은 “영업포기”광고 벽보가 익살스럽고 즐겁게 한다.

이런 모습들은 어쩌면 구례이기에 볼 수 있을지 모른다.

박제된 것이 아닌 생활의 한 모퉁이를 차지하고 있다는 것에 감사한 마음까지 들었다.

수한마을은 동네를 지켜 내기 위해 안간힘을 쓰고 있는 마을 사람들의 기운이 골목에 녹아져 있었다.

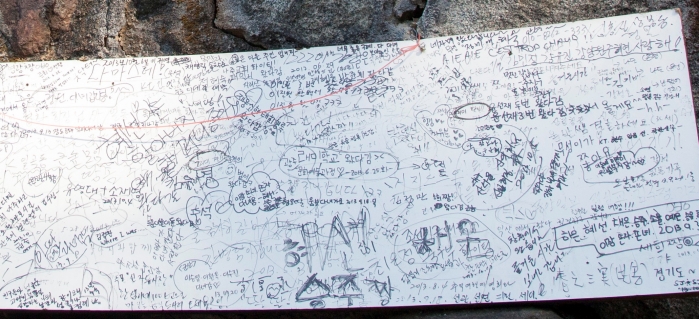

나그네 누구나 한필 날릴 수 있는 칠판에

빼곡하게 사연을 적어 놓은 방문자들의 인심도 그에 못지않아 보인다.

하사마을에 서 있는 키 큰 마을 방송탑은 지금도 새마을 노래가 새벽을 깨우고 있지 싶고

마을 입구 작은 우물터의 빨갛고 노란 바가지에서는 아낙네들의 수다 소리가 들리는 듯하다.

누구나 세상을 보는 창 하나쯤은 가지고 있다.

나는 아주 작은 창을 가지고 있다.

보잘 것 없을 수 있다.

아니 옛날 창호지문에 난 구멍쯤 될 것이다.

그러나 구멍이 작다고 세상까지 작게 보이는 것은 아니다.

바늘만 한 구멍으로도 온 세상을 볼 수 있으니 말이다.

나의 세상으로 향하는 창은 자연이다.

산과 강, 들과 오솔길, 작은 시냇물이다.

옷 벗은 나뭇가지이며 달밤에 오솔길에 내리는 나뭇가지 그림자이다.

바람이고 구름이다.

한겨울에 벗은 몸으로 온갖 바람을 맞고 서 있는 버드나무,

마을 어귀에 서 있는 가는 가지의 느티나무,

집 앞마당을 지키고 서 있는 집안의 보물 같은 감나무이다.

나는 이것들을 통하여 세상을 본다.

세상을 봄으로 나를 본다.

이것들을 볼 수 있는 눈을 가지게 된 것에,

이들과 늘 함께 살아 갈 수 있는 농촌에 살고 있다는 것에 감사를 드린다.

새벽마다 산책길에서 나를 맞이해 주는 총명한 별빛들,

그들을 보면서 나도 모르게 감사의 기도가 터져 나온다.

“저들을 볼 수 있게 해 주셔서 감사 합니다”

한 때는 이런 낙후된 시골에 산다는 것이 나를 초라하게 만들었었다.

도시 사람들이 모이는 곳에서는 떳떳하지 못했고 나 스스로 작아 보였다.

운명쯤으로 생각하고 스스로 못난이라고 치부해 버렸다.

제법 철이든 후에 느낀 것이지만 축복 중의 축복은 새벽마다 영롱한 별들이 나와 함께 걸어 주는 것이었다.

이들과 친구 되고 이들과 즐길 수 있게 된 것이었다.

구례는 이런 것들을 자랑스럽게 지켜 내고 있는 동네다.

세상을 보는 작은 창, 창호지문에 난 작은 구멍일 수 있다.

그러나 이 작은 구멍으로 보는 세상이 참 세상이고 참 나를 보는 것이다.

오염된 피를 걸러 내는 허파다.

온 몸에 혈액을 공급하는 심장이다.

다른 것들은 없어질지언정 이것들은 지켜 내야 한다.

이것이 구례분지에 가득히 담겨져 있다.

이들이 섬진강으로 흘려 내려 주변 도시들을 맑게 하면 좋겠다.

바다로 흘러들어 세상을 지켜 내면 좋겠다.

내가 오늘 걷고 있는 구례가 이 일을 해 내고 있음에 감사드린다.

내가 존경하는 생태학자 이인식선생은 매일 같은 곳에서 사진을 찍는다.

긴 의자가 호숫가에 있고 그 주변에는 키 큰 버드나무가 서 있다.

때로는 안개가 낀 날도 바람이 거세게 부는 날도

거의 매일 같은 장소에서 사진을 찍어 보낸다.

하지만 내 눈에는 매일 다른 장소로 보인다.

늘 다른 느낌의 사진이다.

그도 그랬기 때문에 그 장소에서 매일 사진을 찍을 것이다.

봐도 봐도 새롭고 사랑스럽고 신비스럽게 보일 것이다.

내가 아침마다 산책을 하는 길에서도 나는 매일 다른 모습을 읽는다.

매일 같은 길을 걷지만, 같은 나무를 보고 같은 들판과 강을 보지만

매일 보는 그 길과 나무와 들판과 강은 오늘 처음 보는 것처럼 보인다.

그래서 늘 신비롭다.

늘 스쳐 지나가는 같은 장소에서 같은 장면의 사진을 찍는다.

그것들은 나에게는 늘 새로운 장소이기 때문이다.

아름다움은, 진정한 아름다움은 언뜻 스쳐지나 가는 것 보다는

가까이에서 매일 지켜보고 며칠이고 몇 년이고 지켜봐도 아름다운 것이

정말 아름다운 것이다.

나는 오늘도 그랬고 어제도 그랬듯이 내일도 모래도 그 길을 걸으면서

감동하고 새로운 장면을 내 머리에 새길 것이다.

방광, 수한, 당촌을 지나 황전과 상사와 하사를 거쳐

토지로 가는 길목의 작은 오솔길에서 바라본 구례분지는

오늘과 같은 내일이 늘 새롭게 펼쳐질 것이다.

그럼으로 나에게 그랬듯이 또 내 뒤에 오는 또 누군가의 창이 되고

창호지 문구멍으로 난 작은 구멍이 될 것이다.